Por: Virginia Rosales (*).

No cabe duda de que el tema de la inteligencia artificial es emocionante, pero a la vez, nadie se atrevería a negar que resulta algo inquietante. Quizá porque nos hace pensar en escenarios más dignos de una película de ciencia ficción que de cualquier otra realidad que conozcamos mejor.

Los expertos en la materia tienen opiniones para todos los gustos. Algunos, como Yuval Noah Harari (2019), nos enfrentan a nuestras peores pesadillas: “Si no somos prudentes, terminaremos con humanos degradados que usarán mal ordenadores mejorados y que provocarán el caos en sí mismos y en el mundo.” Mientras que otros, más optimistas, nos tranquilizan. Tal es el caso de Yann LeCun —jefe científico de inteligencia artificial de Meta—, quien sostiene que la IA es una tecnología que aspira a ser un asistente muy útil para todos.

Como en el famoso cuento de Borges, avanzamos a través de senderos que se bifurcan. Está en las manos del regulador prever dichas bifurcaciones y tomar las medidas que sean necesarias para evitar el camino que nos conduzca hacia la distopía. Hay autores que señalan la importancia de la ética y las políticas públicas en aras de lograr un efecto positivo del uso de la IA para la sociedad en su conjunto. De hecho, la Unión Europea ha sido pionera en este sentido, aprobando la primera Ley de Inteligencia Artificial en el mundo, la cual establece normas diferentes de acuerdo con el nivel de riesgo que la Inteligencia Artificial pueda generar a los usuarios. Por ejemplo, son clasificadas “de riesgo inaceptable” aquellas que impliquen “manipulación cognitiva del comportamiento de personas o grupos vulnerables específicos”. Las cuales quedarán prohibidas. Mientras que serán consideradas de “alto riesgo”, aquellas “que afecten negativamente a la seguridad o a los derechos fundamentales.” A las cuales se les exigirá requisitos relacionados con la transparencia, trazabilidad y respeto al medioambiente, entre otras. (Parlamento Europeo, 2025).

En lo que se refiere al ámbito de la Economía, nos interesa reflexionar sobre los efectos esperados de la Inteligencia artificial en tres ámbitos:

- El empleo

- Las empresas

- El desarrollo sostenible

I. Efectos en el empleo.

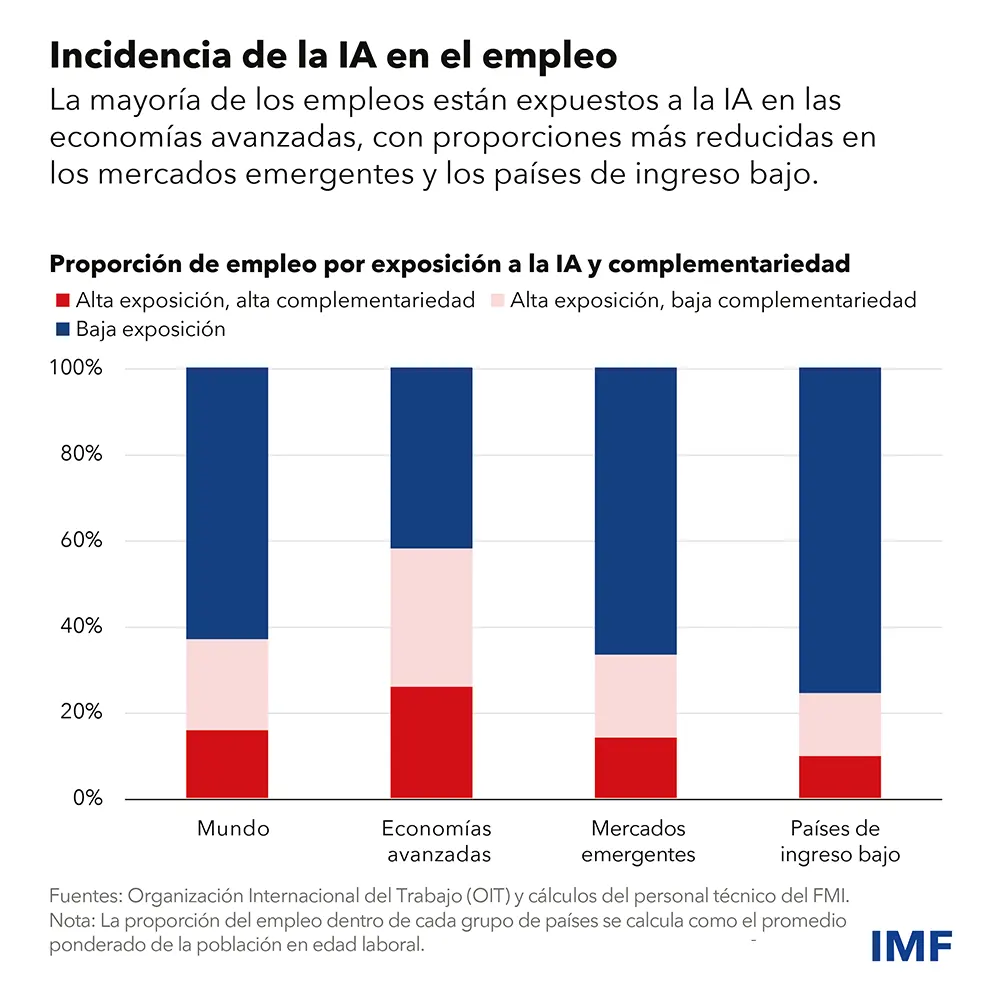

De acuerdo con Georgieva (2024): “Estamos a las puertas de una revolución digital que podría revitalizar la productividad, estimular el crecimiento mundial y elevar los ingresos en todo el mundo, pero que también podría reemplazar empleos y profundizar la desigualdad.” Sin embargo, a pesar de que la IA reemplazará algunos empleos, en otros actuará de manera complementaria, potenciando la productividad de los trabajadores. En un informe del FMI elaborado por Cazzaniga y otros (2024) señalan que:- Aproximadamente un 40% del empleo mundial estará expuesto a la IA.

- Esta exposición es mayor en los países desarrollados (un 60%).

- Mientras que en los mercados emergentes será de un 40% y en los países de bajos ingresos de un 26%.

De acuerdo con Georgieva (2024), en las economías avanzadas, aproximadamente la mitad de los empleos se integrarán a la IA y podrán beneficiarse de ella. La otra mitad del empleo podría verse sustituida por la IA, con la consiguiente merma de salario y contratación. A pesar de que las economías emergentes y de bajos ingresos tienen una exposición menor a la IA, corren el riesgo de que con el tiempo se profundicen sus desigualdades con respecto a las economías avanzadas, debido a las diferencias en la tecnología.

Cazzaniga y otros (2024) también señalan que “existen algunos patrones consistentes con respecto a la exposición a la IA: mujeres y personas con educación universitaria son las personas que están más expuestas, pero también mejor preparadas para aprovechar los beneficios de la IA, y los trabajadores de mayor edad son potencialmente menos capaces de adaptarse a la nueva tecnología.

De acuerdo con Georgieva (2024), en las economías avanzadas, aproximadamente la mitad de los empleos se integrarán a la IA y podrán beneficiarse de ella. La otra mitad del empleo podría verse sustituida por la IA, con la consiguiente merma de salario y contratación. A pesar de que las economías emergentes y de bajos ingresos tienen una exposición menor a la IA, corren el riesgo de que con el tiempo se profundicen sus desigualdades con respecto a las economías avanzadas, debido a las diferencias en la tecnología.

Cazzaniga y otros (2024) también señalan que “existen algunos patrones consistentes con respecto a la exposición a la IA: mujeres y personas con educación universitaria son las personas que están más expuestas, pero también mejor preparadas para aprovechar los beneficios de la IA, y los trabajadores de mayor edad son potencialmente menos capaces de adaptarse a la nueva tecnología.

II. Efectos en las empresas.

Brynjolffson y Unger (2023) analizan dos posibilidades con respecto a la concentración de las empresas. “En el primer escenario, la concentración industrial aumenta, y solo las empresas más grandes utilizan la IA de forma intensiva en su actividad principal. La IA permite a estas empresas ser más productivas, rentables y grandes que sus competidores.” Sin embargo, en el segundo escenario, un futuro con menor concentración industrial, “los modelos de IA de código abierto (como Llama, de Meta, o Koala, de Berkeley) están ampliamente disponibles. Una combinación de empresas comerciales, entidades sin ánimo de lucro, académicos y programadores individuales crea un vibrante ecosistema de IA de código abierto que permite un amplio acceso a modelos desarrollados de IA. Esto permite que las empresas pequeñas tengan acceso a tecnologías de producción punteras en el sector que nunca antes podrían haber tenido.”III. Efectos en el desarrollo sostenible.

Entre los efectos positivos, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Nature, por Vinuesa y otros (2020), la inteligencia artificial puede ayudar a que se cumplan un 93% de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con el medio ambiente. Esto debido a que la IA puede contribuir, entre otros, a:- Predecir mejor el cambio climático.

- Apoyar la transición al uso de energías renovables.

- Monitorización y protección de ecosistemas.

- Sistemas de predicción climática

- Detección temprana de desastres naturales

- Eficiencia energética

- Energía renovable

- Agricultura inteligente

- Conservación de la biodiversidad

- Gestión del tráfico

En cuanto a los efectos negativos, el mayor problema es que la IA consume grandes cantidades de energía, produciendo una elevada huella de carbono.

De acuerdo con un artículo publicado por David Gelles en el New York Times (2024): Las emisiones de Google en 2023 fueron 48 por ciento más altas que en 2019, en gran parte debido a los centros de datos y al auge de la IA. Las emisiones de Microsoft también se dispararon por las mismas razones, un 29 por ciento el año pasado respecto a 2020. Y las emisiones de Meta aumentaron un 66 por ciento de 2021 a 2023.

Por otro lado, el incremento en el consumo de agua por parte de los centros de datos es alarmante. De acuerdo con un estudio realizado por Pengfei Li y otros (2025), se estima que “la demanda mundial de IA representará entre 4.200 y 6.600 millones de metros cúbicos de extracción de agua en 2027, lo que supera la extracción anual total de agua de Dinamarca o la mitad del Reino Unido.” Sin duda alguna, este es uno de los efectos más negativos sobre el medio ambiente y que ha de tenerse en cuenta en el fomento de políticas que busquen un desarrollo sostenible.

IV. Comentarios finales.

El título de esta entrada de blog plantea la interrogante sobre si la inteligencia artificial deparará un futuro utópico o distópico en lo que se refiere a la Economía. Los estudios consultados para realizarla coinciden en que ambas opciones son posibles, y es muy importante el papel de los estados y la regulación para evitar que la IA profundice la desigualdad entre los trabajadores, las empresas, los países; y que consuma más recursos (energía y agua) de los que ayude a gestionar más eficientemente. Pero no solo el Estado debe proporcionar la regulación necesaria para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible, sino también hay un componente ético tanto en la producción como en el uso de esta tecnología. La responsabilidad de la huella medioambiental no es solo de las empresas, los usuarios también debemos concienciarnos. En este sentido, además de la regulación, campañas de información y educación son de gran importancia para lograrlo.

Desde el punto de vista investigador, como economista reflexiono sobre varias ideas. Los problemas que plantea la IA deben ser abordados ¿desde la perspectiva de las externalidades negativas, o de la del abuso de los bienes de propiedad común, o como un problema de bienes públicos? Pienso que, por sus características se acerca más a un problema de externalidades negativas, con lo cual, la regulación debe ir orientada a hacer que las partes implicadas internalicen los costes de su actividad. En el caso de las empresas esto resultaría más “fácil” estableciendo impuestos y/o una regulación que ponga topes a la producción. Sin embargo, desde el punto de vista de los usuarios es más complicado. Es por ello que las campañas de información y educación se hacen imprescindibles. Tal vez un programa de “nudges” podría ser efectivo. Es una línea en la que profundizaremos en la continuación de el “BIENNPROJECT”.

Referencias

Cazzaniga y otros (2024): Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work. https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2024/01/14/Gen-AI-Artificial-Intelligence-and-the-Future-of-Work-542379?cid=pr-com-SDNEA2024001

Brynjolfsonn y Unger (2023): La macroeconomía de la inteligencia artificial. https://www.imf.org/es/Publications/fandd/issues/2023/12/Macroeconomics-of-artificial-intelligence-Brynjolfsson-Unger

Georgieva (2024): La economía mundial transformada por la inteligencia artificial ha de beneficiar a la humanidad. https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2024/01/14/ai-will-transform-the-global-economy-lets-make-sure-it-benefits-humanity

Gelles (2024): La IA y su voraz consumo de energía atentan contra los objetivos climáticos. https://www.nytimes.com/es/2024/07/19/espanol/ia-energia-cambio-climatico.html

Harari, YN. (2019): 21 Lecciones para el Siglo XXI. Debate, España.

Informe Acciona: https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/la-alianza-entre-inteligencia-artificial-y-desarrollo-sostenible/

Parlamento Europeo (2025): Ley de IA de la UE: primera normativa sobre inteligencia artificial. https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2023/6/story/20230601STO93804/20230601STO93804_es.pdf

Pengfei Li, JY., Islam, MA., y Ren, S. (2025): Making AI Less «Thirsty»: Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models. Cornell University. https://arxiv.org/abs/2304.03271

Vinuesa y otros (2020): The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals. https://www.nature.com/articles/s41467-019-14108-y

(*) Virginia Rosales es doctora en Economía e Instituciones por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 2005 es profesora en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada. También ha sido investigadora visitante en las universidades de Harvard y Hamburgo. Tiene diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales, libros y capítulos de libros en el área del Derecho y la Economía. En 2022 obtuvo el “Premio a la Innovación y Comunicación en Medios Digitales” de la Universidad de Granada y MediaLab por su proyecto #Econredes.